Dans cette nouvelle série, “Comprendre un style architectural à travers ses bâtiments”, je vous propose d’explorer les grands courants de l’histoire de l’architecture à travers des exemples concrets et accessibles.

🎯 Objectif : clarifier, vulgariser et donner envie de regarder l’architecture autrement.

Je ne suis ni historien ni théoricien, mais architecte passionné par les formes, les proportions et les idées qui traversent le temps.

Le style classique s’impose en France au XVIIe siècle, dans le sillage de la Renaissance italienne.

Après plusieurs siècles d’architecture gothique, jugée “obscure” par les humanistes, l’époque redécouvre la grandeur de l’Antiquité grecque et romaine. On y retrouve une quête de rigueur, de mesure et d’harmonie.

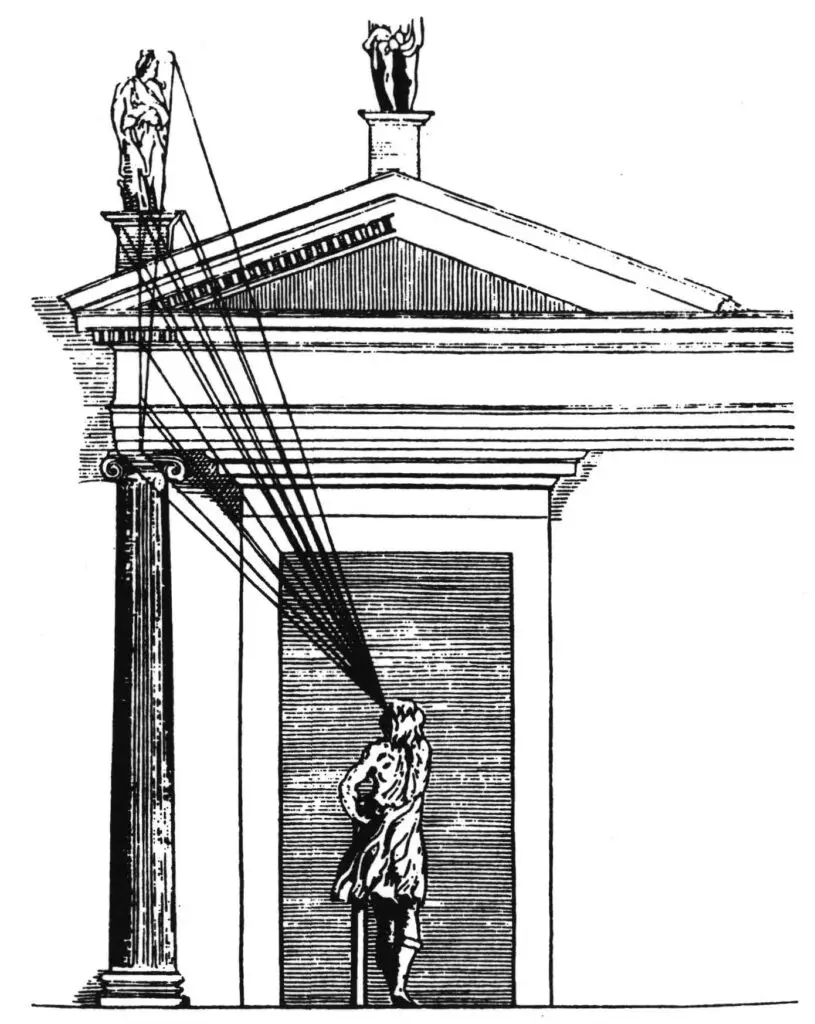

👉 L’architecture classique repose sur quelques principes fondamentaux :

La symétrie et la régularité des compositions ;

Les ordres classiques (dorique, ionique, corinthien), qui définissent proportions et ornements ;

La rigueur géométrique et la recherche de l’équilibre ;

L’effet monumental au service du pouvoir et de la raison.

Ces codes s’imposent à une époque où les techniques de construction permettent de bâtir des édifices plus grands et plus ambitieux qu’auparavant — un contexte idéal pour les monarques qui cherchent à affirmer leur puissance.

S’il fallait choisir un seul bâtiment pour incarner le style classique français, ce serait évidemment le Château de Versailles.

À Versailles, tout est conçu pour impressionner et dominer.

Les proportions monumentales, la composition rigoureuse des façades, les perspectives parfaitement alignées et la hiérarchie des espaces traduisent une idée : le roi est au centre de tout.

Le message est clair : grandeur, discipline, civilisation.

L’architecture devient un instrument politique, une démonstration de la monarchie absolue.

On parle alors du “Grand Style”, en écho au “Grand Siècle” de Louis XIV.

Le style classique ne se limite pas à Versailles.

Il marque durablement la France du XVIIe et XVIIIe siècles à travers des chefs-d’œuvre comme :

La Place Vendôme, d’une perfection géométrique exemplaire ;

Les Invalides, avec leur dôme majestueux conçu par Jules Hardouin-Mansart ;

Les Colonnades du Louvre, symbole d’un équilibre parfait entre monumentalité et élégance.

Ces bâtiments incarnent à la fois la rationalité française et l’héritage antique, transposés à l’échelle du royaume.

Au-delà de la monarchie, le style classique a profondément influencé notre manière de penser l’architecture.

On retrouve encore aujourd’hui ses codes dans :

la composition rigoureuse de nombreux plans contemporains ;

la recherche d’harmonie dans les proportions et la symétrie ;

le vocabulaire de façade des bâtiments publics et institutionnels modernes.

Certes, nous en avons souvent oublié le caractère démonstratif — cette capacité à impressionner, à incarner une vision.

Et pourtant, je pense qu’on aurait parfois intérêt à oser davantage, à retrouver une certaine ambition formelle, plutôt que de produire des espaces uniformes, qui ne dérangent jamais.

Si vous souhaitez aller plus loin :

Vitruve – De architectura, texte fondateur sur les proportions et les ordres ;

Andrea Palladio – Les Quatre Livres de l’architecture, modèle de rationalité et d’équilibre ;

Thomas Garnier – Le Château de Versailles vu du ciel, pour la beauté des compositions ;

Site officiel du Château de Versailles pour découvrir les plans, jardins et galeries en détail.

Le style classique n’est pas seulement un moment de l’histoire : c’est une attitude face à l’architecture, une recherche d’ordre, d’équilibre et de beauté universelle.

Il continue d’inspirer les architectes, qu’ils s’en revendiquent ou qu’ils le réinterprètent.

Le prochain épisode portera sur le style néoclassique, héritier direct du classicisme, mais nourri par les découvertes archéologiques et les idéaux des Lumières.